Влияние голодания тест-организмов при оценке состояния окружающей среды методами биомаркирования

|

Введение……………………...………..……………………………….3

Характеристика района исследования………..………………………7

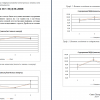

Методика исследований………………………………………..……...9

Результаты исследования……………………………………….……17

Заключение……………………………………………………………27

Приложения……………….…….…………………………………….28

Источники……………………………………………………………..31

Характеристика района исследования………..………………………7

Методика исследований………………………………………..……...9

Результаты исследования……………………………………….……17

Заключение……………………………………………………………27

Приложения……………….…….…………………………………….28

Источники……………………………………………………………..31

В настоящее время, из-за увеличивающегося антропогенного воздействия, нарушается структурно-функциональная организация многих морских и пресноводных акваторий. Это приводит к уменьшению их рекреационного потенциала, а также показателей рыбохозяйственной и водохозяйственной активности. Хроническое загрязнение воды неизбежно снижает уровень адаптивных способностей местных видов, не являющихся сапробными гидробионтами (Холодкевич, 2021; Холодкевич, Мотрук, 2021). Для оценки воздействия на них ксенобиотиков и их наличия в окружающей среде активно разрабатывается методология биомаркирования. Однако было обнаружено, что при интерпретации результатов таких тестов необходимо учитывать также влияние на функциональное состояние моллюсков и таких базовых факторов, как температура воды, насыщенность ее кислородом и содержание в воде пищи (фитопланктона и детрита). Этот подход включает использование морфологических, цито-гистологических, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических параметров организма (Лукьянова, 2001; Немова, 2004; Чуйко, 2014).

Биоиндикация - оценка качества природной среды по состоянию ее биоты.

Биоиндикатор - отдельные организмы из популяции или группы организмов, которые опосредованно используются для оценок уровней содержания загрязнителей в окружающей среде.

Биомаркер - ответная реакция организма на биологически значимое для него воздействие различной природы (Depledge, Andersen, 1990; Depledge et al., 1995; Kuznetsova, Kholodkevich, 2015).

Что такое состояние экосистемы и ее здоровье?

В наиболее общем смысле, состояние экосистемы - это качество экосистемы, измеряемое с точки зрения ее абиотических и биотических характеристик.

В материалах "Рио+20" 2012 года была выдвинута важная природоохранная концепция, в которой особый упор делается на сохранении и устойчивом рациональном использовании природных ресурсов, используемых человеком (так называемых экосистемных услуг). исходя из того, что здоровые водные экосистемы более продуктивны и являются обязательным условием формирования устойчивой экономики использования океанов, морей и внутренних вод. В современной научной литературе экосистему часто называют здоровой, если она стабильна (устойчива) и в состоянии стабильно предоставлять экосистемные ресурсы. Считается также, что здоровая экосистема должна поддерживать свою структуру (организацию) и функционирование, иметь высокую продуктивность и сохранять устойчивость с течением времени при внешнем стрессе.

В экотоксикологических исследованиях на организменнном уровне все чаще применяются физиологические биомаркеры, такие как измерения кардиоактивности, дыхания, двигательной активности и другие показатели (Hagger, 2009; Handy, 1999; Wells, 2001). Эти маркеры отражают комплексный отклик живого организма на изменения в окружающей среде (Depledge, 1995). Кроме того, последние технологические достижения в биологии и аналитической науке позволили разработать достаточно быстрые, надежные и чувствительные диагностические тесты (биомаркеры), которые можно использовать для мониторинга воздействия и биологических последствий загрязнения водных и наземных экосистем. При этом впервые оказалось возможным оценивать здоровье отдельных водных животных так же, как оценивают здоровье людей. На основе анализа последних достижений в этой области английские ученые М. Деплидж и Т. Галлоуэй из Плимутской лаборатории морских биологических исследований выдвинули и обосновали очень важную парадигму: «Здоровые животные, здоровые экосистемы». Согласно ей, биомаркерные исследования, проводимые на отдельных организмах (случайным образом взятых непосредственно из природной популяции), позволяют распространять выводы на состояние популяции в целом и, таким образом, опосредованно судить об экологическом состоянии (здоровье) экосистемы акватории, в которой обитают изучаемые животные – биологические «мишени» интегрального токсического воздействия загрязняющих веществ (Depledge, Galloway, 2005).

Важным преимуществом такого подхода является то, что наблюдаемые эффекты проявляются на уровне организма, даже при воздействии на него сублетальных концентраций загрязнений водной среды (Biomarkers..., 1992; Kopecka et al., 2006; Чуйко, 2014; Lehtonen et al., 2014; Климова и др., 2017). Благодаря этому возможно выявлять изменения в состоянии "здоровья" отдельных видов животных задолго до наступления серьезных изменений или даже деградации популяций, сообществ и нарушений экосистем, где они обитают (Depledge, Andersen, 1990; Handy et al., 2003; Kuznetsova, Kholodkevich, 2015).

Двустворчатые моллюски играют важную роль в водных экосистемах, поскольку активно фильтруют воду и способствуют самоочищению и поддержанию качества поверхностных вод (Ostroumov, 2005). Пропуская через свою мантийную полость большие объемы воды, эти моллюски в значительных количествах накапливают в себе множество растворенных веществ и частиц загрязнений, не изменяя их существенно метаболически, даже при низких концентрациях в воде (Turja et al., 2013, 2015; Binelli et al., 2015). Подвергаясь воздействию загрязнителей, моллюски реагируют на него изменением своего физиолого-биохимического состояния (De Pirro et al., 2001; Richardson et al., 2008; Yeats et al., 2008; Bakhmet et al., 2009; Falfushynska et al., 2009; Guidi et al., 2010). Это делает их полезными для использования в качестве биоиндикаторов загрязнения водной среды (Huggett et al., 1992; Parolini et al., 2016; Magni et al., 2017).

...

Биоиндикация - оценка качества природной среды по состоянию ее биоты.

Биоиндикатор - отдельные организмы из популяции или группы организмов, которые опосредованно используются для оценок уровней содержания загрязнителей в окружающей среде.

Биомаркер - ответная реакция организма на биологически значимое для него воздействие различной природы (Depledge, Andersen, 1990; Depledge et al., 1995; Kuznetsova, Kholodkevich, 2015).

Что такое состояние экосистемы и ее здоровье?

В наиболее общем смысле, состояние экосистемы - это качество экосистемы, измеряемое с точки зрения ее абиотических и биотических характеристик.

В материалах "Рио+20" 2012 года была выдвинута важная природоохранная концепция, в которой особый упор делается на сохранении и устойчивом рациональном использовании природных ресурсов, используемых человеком (так называемых экосистемных услуг). исходя из того, что здоровые водные экосистемы более продуктивны и являются обязательным условием формирования устойчивой экономики использования океанов, морей и внутренних вод. В современной научной литературе экосистему часто называют здоровой, если она стабильна (устойчива) и в состоянии стабильно предоставлять экосистемные ресурсы. Считается также, что здоровая экосистема должна поддерживать свою структуру (организацию) и функционирование, иметь высокую продуктивность и сохранять устойчивость с течением времени при внешнем стрессе.

В экотоксикологических исследованиях на организменнном уровне все чаще применяются физиологические биомаркеры, такие как измерения кардиоактивности, дыхания, двигательной активности и другие показатели (Hagger, 2009; Handy, 1999; Wells, 2001). Эти маркеры отражают комплексный отклик живого организма на изменения в окружающей среде (Depledge, 1995). Кроме того, последние технологические достижения в биологии и аналитической науке позволили разработать достаточно быстрые, надежные и чувствительные диагностические тесты (биомаркеры), которые можно использовать для мониторинга воздействия и биологических последствий загрязнения водных и наземных экосистем. При этом впервые оказалось возможным оценивать здоровье отдельных водных животных так же, как оценивают здоровье людей. На основе анализа последних достижений в этой области английские ученые М. Деплидж и Т. Галлоуэй из Плимутской лаборатории морских биологических исследований выдвинули и обосновали очень важную парадигму: «Здоровые животные, здоровые экосистемы». Согласно ей, биомаркерные исследования, проводимые на отдельных организмах (случайным образом взятых непосредственно из природной популяции), позволяют распространять выводы на состояние популяции в целом и, таким образом, опосредованно судить об экологическом состоянии (здоровье) экосистемы акватории, в которой обитают изучаемые животные – биологические «мишени» интегрального токсического воздействия загрязняющих веществ (Depledge, Galloway, 2005).

Важным преимуществом такого подхода является то, что наблюдаемые эффекты проявляются на уровне организма, даже при воздействии на него сублетальных концентраций загрязнений водной среды (Biomarkers..., 1992; Kopecka et al., 2006; Чуйко, 2014; Lehtonen et al., 2014; Климова и др., 2017). Благодаря этому возможно выявлять изменения в состоянии "здоровья" отдельных видов животных задолго до наступления серьезных изменений или даже деградации популяций, сообществ и нарушений экосистем, где они обитают (Depledge, Andersen, 1990; Handy et al., 2003; Kuznetsova, Kholodkevich, 2015).

Двустворчатые моллюски играют важную роль в водных экосистемах, поскольку активно фильтруют воду и способствуют самоочищению и поддержанию качества поверхностных вод (Ostroumov, 2005). Пропуская через свою мантийную полость большие объемы воды, эти моллюски в значительных количествах накапливают в себе множество растворенных веществ и частиц загрязнений, не изменяя их существенно метаболически, даже при низких концентрациях в воде (Turja et al., 2013, 2015; Binelli et al., 2015). Подвергаясь воздействию загрязнителей, моллюски реагируют на него изменением своего физиолого-биохимического состояния (De Pirro et al., 2001; Richardson et al., 2008; Yeats et al., 2008; Bakhmet et al., 2009; Falfushynska et al., 2009; Guidi et al., 2010). Это делает их полезными для использования в качестве биоиндикаторов загрязнения водной среды (Huggett et al., 1992; Parolini et al., 2016; Magni et al., 2017).

...

Для указанных выше показателей окислительного стресса не обнаружено заметных и статистически значимых изменений от начала (0суток) к концу опыта (11суток).

Указанные измерения для различных моллюсков из группы «Опыт», содержащейся в воде без корма и из группы «Контроль», подкармливаемой добавками хлореллы раз в сутки показывает недостаточность такого режима кормления для поддержания стабильного режима высокой фильтрационной активности моллюсков, как в начале опыта.

В ходе сравнения биохимических показателей (содержание белка и уровень окислительного стресса) у двух групп моллюсков D. bugensis в течение 11 суток голодания и при дополнительном кормлении хлореллой, было обнаружено, что ни у одной из групп не было признаков окислительного стресса. Однако наблюдались очевидные признаки прогрессирующего истощения в процессе эксперимента.По-видимому, это связано с тем, что изначально в период отбора животных они находились в состоянии недостатка пищи, а уровень их «подкармливания» был либо недостаточен, либо плохо подходящим для их нормального питания в природе.

Таким образом, напрашивается следующий важный вывод: при контроле за природными популяциями моллюсков в случае выявления плохого функционального состояния групп моллюсков в лабораторных экспериментах необходимо вносить поправки на различия концентрации и виды корма в воде.

Указанные измерения для различных моллюсков из группы «Опыт», содержащейся в воде без корма и из группы «Контроль», подкармливаемой добавками хлореллы раз в сутки показывает недостаточность такого режима кормления для поддержания стабильного режима высокой фильтрационной активности моллюсков, как в начале опыта.

В ходе сравнения биохимических показателей (содержание белка и уровень окислительного стресса) у двух групп моллюсков D. bugensis в течение 11 суток голодания и при дополнительном кормлении хлореллой, было обнаружено, что ни у одной из групп не было признаков окислительного стресса. Однако наблюдались очевидные признаки прогрессирующего истощения в процессе эксперимента.По-видимому, это связано с тем, что изначально в период отбора животных они находились в состоянии недостатка пищи, а уровень их «подкармливания» был либо недостаточен, либо плохо подходящим для их нормального питания в природе.

Таким образом, напрашивается следующий важный вывод: при контроле за природными популяциями моллюсков в случае выявления плохого функционального состояния групп моллюсков в лабораторных экспериментах необходимо вносить поправки на различия концентрации и виды корма в воде.